Текст:ВладиМир:Непонятый Малевич

Малевича можно смело назвать русским и всемирным корифеем изобразительного искусства и художником для художников. Со свойственными русскому характеру глубиной, широтой, подвижничеством, самоотречённостью, последовательностью, упорством Малевич один проходит целый ряд художественных направлений, на что потребовались усилия многих художников на Западе. Это: примитивизм, натурализм, импрессионизм, экспрессионизм, фовизм, сезаннизм, кубизм, футуризм, алогизм и созданные им супрематизм и эйдосизм. В одном художнике — история поколений иноплеменных художников! и сверх того — нечто большее, чем история старого мира, большее, чем преходящие, модные течения.

Художник-новатор вначале как бы отстаёт от Запада, задерживаясь на импрессионистской стадии, но это задерживание объясняется русским характером, стремящимся доводить всё до конца. Хотя Малевич не являет внешних утончённости и изысканности, каковые присутствуют в западном импрессионизме, он, вместе с тем, не являет присущих этой школе манерности, оригинальничания, витиеватости, субъективизма, но утверждает удивительной силы всеобщий пафос жизни. Его импрессионистские работы исполнены глубины и многообразия впечатлений, любви к простому человеческому бытию, они динамичны, исключительно музыкальны в своей ритмике, радостны в материальной весомости, торжественны и праздничны в будничности, беспрецедентно СОЛНЕЧНЫ. Их грубость является кажущейся, и гений художника требует закрывать на неё глаза, а точнее, ПРИЩУРИВАТЬСЯ, чтобы открылся неожиданный эффект.

Малевич является основоположником чрезвычайно, можно сказать, космически важного направления — супрематизма. Приход к этому направлению оказался возможным только тогда, когда художник пропустил через себя во всей полноте и разновидности кубофутуризм и алогизм, исчерпав их до конца, главным образом, со стороны интенсивности размышлений, а не экстенсивности изображений, в бесконечной дурноте которой застрял Запад. В этом помог ему присущий русскому гению максимализм.

Алогизм, который Малевич называет «заумием», не есть для него без-умие, а является «логикой высшего порядка». С этим можно согласиться (без «высшего порядка»), рассматривая только результат, логическое завершение (а не процесс) алогизма в супрематизме.

Поскольку всё достигается через противоречие, через своё другое, то и путь к логике лежит через алогизм. Алогизм Малевича — это не абсурд дадаизма и сюрреализма, а становление разумного начала в искусстве. «Заумный реализм» занимается поиском всеобщих связей бытия и законов искусства посредством интуиции, необузданной фантазии, какая может быть лишь во сне, отрицает главные атрибуты материи — тяжесть и трёхмерность, но в нём ещё остаются понятия «верха» и «низа», «левого» и «правого», от чего полностью избавляется супрематизм. В супрематизме акосмизм, наконец, опрокидывается в космизм законов, бесформенность — в чистые формы, беспредметность позволяет перейти к новой предметности на уровне эйдосизма, что является концом пред-Исторического искусства и Началом Искусства Метаисторического.

Переход к Новой Действительности, к Духу предполагает нищету, имматериальность, ничто ветхой материи, её абсолютное разрушение в старом качестве. Но если Высшая Логика на земле рождается из ничто материи, то супрематизм не ничто материи, а относительное, фигуральное ничто, являющееся предельным в сфере искусства, ибо последнее не может существовать вне пространства, вне геометрических измерений. Русский художник своими супрематическими откровениями потрясает всю эстетическую сферу человеческого бытия, пробуждает её от вековой инертности и влияния стереотипов, сокрушая их в ничто, из которого он порождает жизненно важные формулы искусства.

Ветхий мир — это дурной сон. Люди, живущие его образами, представлениями, видениями, спят, и особенно крепко — в последнее время. Необузданная фантазия и ложные построения представляющего и рассудочного, одностороннего сознания ничем не отличаются от сновидения. Князь ветхого мира — дух лжи и косности, враг всего нового, главный маг и гипнотизёр — очень заинтересован во всеобщей летаргии, ибо сонными легко управлять.

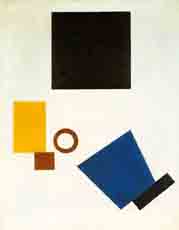

Малевич борется с так называемым здравым смыслом, он, как пророк, зовёт к бодрствованию, самостоятельности, к подлинно новому в искусстве. «Творить — это не повторить» — утверждает художник. Его чёрный супрематический квадрат, с которого начинаются модификации форм и движений, является первоэлементом «искусства как такового», искусства живописи со стороны чистой формы. В этом первоэлементе нет никакой «вечной загадки», которую хотели бы сохранить как вечную кормушку паразитирующие на искусстве толкователи всякого рода. Чёрный супрематический квадрат означает элементарное:

- 1. равновесие (композиции, цвета, планов, небесного и земного начал),

- 2. движение (иллюзия удаления, приближения, вращения, потенциальный переход в другие элементарные фигуры).

Чёрный квадрат на белом фоне — это формула экономии в эстетической сфере, как триадичный метод есть принцип экономии в мышлении. Это — нулевая, чисто колористическая, беспредметная перспектива, абсолютное неразличенное единство планов.

«Беспредметная живопись» сама становится художественным предметом. Супрематизм начисто отрицает натуралистическую имитацию и производность живописной формы от действительности. Анализ живописи сводится к проблемам цвета, формы, структуры, фактуры. Но вместе с тем, в кажущемся хаосе анатомического театра рождается космос с его равновесным движением. Супрематизм зиждется на чисто живописном восприятии реальности. Здесь всё можно объяснитъ рассудочному сознанию, всё конструировать, всё машинизировать и математически обсчитать. Отыскивается так называемый «прибавочный элемент» («волокнистая» Сезанна, «серповидная» кубизма, «прямая» супрематизма), позволяющий каждый последующий стилистический феномен вывести из предыдущих. Но обвинения в техноцентризме и футуро-урбанизме, выставляемые Малевичу, неправомерны, ибо его бесконечно обширное творчество в целом есть полнокровная пульсация жизни, предельно напряжённая устремлённость к ней, боль о человеке, утратившем живую природу и естественность бытия.

В супрематизме, являющемся вершиной и концом (завершением) абстракционизма, оптимально сбалансированы цвет и форма, в нём, таким образом, соединились два направления, на которые распалась абстрактная живопись, — колористическое и геометризма.

Супрематизм — это детище человека, мучительно искавшего метод радикальной перестройки мира, это — взрывность, революционность, раскрепощение инерции сознания, освобождение от пассивности, диктата привычки, это — стремление к вечности через преодоление времени и пространства. Супрематической живописи полностью, безусловно удаётся победить время посредством изображения вечных, чистых, вневременных законов. Но поскольку эти последние суть законы эстетического формирования пространства, т.е. в своей одной стороне являются пространственными законами[1], изобразительное искусство не может выйти за пределы пространства. Чтобы победить пространство (не безусловно), супрематизм, предварительно исчерпав[2] живопись «как таковую», возвращается к началу первого цикла искусств (архитектура, ваяние, живопись) на высшем уровне и, ваяя живописные формы, ПОКОРЯЕТ космическое ПРОСТРАНСТВО супрематической архитектурой.

В эстетическом плане Малевича следует признать «председателем мирового пространства».

В отличие от Раушенберга, который извращает третье измерение, разворачивая его вовне, оставаясь при этом в пределах живописи, что приводит к архитектурному уродству, основоположник супрематизма оказывается у истоков космической архитектуры, конструирующейся не по законам тяжести, а по законам внутреннего сцепления и вращения, исключающего понятия «верха» , «низа», «левого» и «правого», ибо любое небесное формирование является центром в Бесконечном Мире.

Задачей искусства всегда было уйти от покорного следования материи, от «воровского калькирования», муляжного подобия, и крайним выражением этого стремления является супрематизм, в котором наличествует «собственное содержание» при полном отсутствии протокола действительности .

Всякий художник призван изображать в художественной форме ту действительность, которая открыта его художественному видению. Но что открыто в последнее время — время всеобщего распада и загнивания — взору художника, да ещё не свободного от представляющего сознания?! Чтобы сохранить ЖИВОписание по-прежнему ЖИВЫМ и цветущим, нужна была соответствующая натура, и именно для этого Поль Гоген отправляется в места, где «остановилось время», в «золотой век», не испорченный цивилизацией. Кубист Пикассо, протестующий против буржуазной красивости, слащаво, нереалистично отражающей действительность , ищет в разлагающемся мире ядерную прочность, незыблемость его элементарных форм. Достичь этого в полной мере удаётся только создателю супрематической школы.

Художник — дитя своего времени; в своём творчестве он запечатлевает своеобразие того бытия, которое застал. Даже беспредметная живопись отразила свою эпоху (время) и свою среду (место). У Раушенберга, например, выражен жизненный пафос Америки XX века. Богатство материала и буржуазного образа жизни, сумбурность, стремительность, бум и суетливость технического прогресса, вещизм, рекламное мельтешение в работах американского художника не спутаешь ни с чем. Супрематическую = абсолютную беспредметность (единственно которая имеет полное оправдание) тоже не спутаешь ни с чем; это — Социализм и его апофеоз, т.е. конец Перехода к Высшей, Вечной Формации — конец многообразия и богатства прежних форм(аций) ; это — абсолютные категоричность, дефицит предметов («мясных и машинных мышц») и завязанные в прямой пропорции (ещё на уровне безобразного) распад и централизация, чёрное и белое, скорость и замирание, движение и равновесие, тяжесть и парение, разрушение и нерушимость (принципа разрушения). Но поскольку Переход от капитализма к Царству Правды есть нечто универсальное, имеющее общечеловеческую значимость, то он не только врéменное, а и временнóе, и не только локальное, а и Глобальное. Для адекватного отражения этого Периода требуется творец особой, пророческой силы, каковым является Малевич.

Если у Раушенберга гармония достигается за счёт множества средств, то у русского демиурга, у которого нет ничего случайного, — за счёт минимума средств; если у первого — утверждение конкретной вещи, то у второго — отрицание её; если там — компоновка, то здесь — конструирование, если там — flesh[3], то здесь — нерушимая кость.

Возникновение пророческого духа в искусстве, ориентирующего на Искусство Мета-истории, возможно было только на русской почве, под воздействием русского иконографического искусства. Влияние русской Иконы на художника-новатора оказалось столь сильным, что развило его супрематизм до эйдосизма. Это был поворот от безóбрáзного к Образу на уровне условно-предметных форм живописи. К эйдосизму относятся не все фигуративные картины; большей частью, это — Крестьянский цикл. В этом цикле соблюдаются многие русские иконописные приёмы и мотивы: равновесие Земного и Небесного, внепространственность (насколько это возможно в живописи), вневременность, лапидарность, гармония умиротворённости и воинственности, праздничность, истовость, значительность. Эмоции в Крестьянском цикле — не по конкретному случаю, а эмоции вообще.

В работах западных художников в лучшем случае отражается субъективное страдание, в Крестьянском цикле Малевича чувствуется всенародная боль художника, страда Вселенская, столь присущая русскому духу. Зритель не может оставаться пассивным у любой картины этого цикла, он побуждаем воспринимать её активно, диалогически, как русскую икону.

Кажущиеся каменность, грубость, неотёсанность, диспропорция, эскизность незаметно растворяются, выявляя могучесть, решительность, непреклонность, гармоничность, завершённость, волю, монументальность, доходящую до космичности. Правда, есть некая нерешительность у крестьянина на картине «Сложное предчувствие» («Торс в жёлтой рубашке»). На горизонте — красный дом без окон, вроде барака усиленного режима, а на первом плане — крестьянин, изображённый не то лицом к дому, не то спиной. Он как бы не знает, куда ему идти — к дому или прочь от него. Это — глубоко драматическое противоречие, оторопь как преходящий кульминативный момент в судьбе русского народа. Он всё-таки смело и добровольно пойдёт навстречу своей трагической судьбе, не изменив объективной необходимости, и обретёт Царство Свободы, как воздаяние за преданность объективности.

Вместе с щемящей болью за русское крестьянство, с которым связаны история и дух русского народа, болью, доходящей до предчувствия декрестьянизации России = её гибели, у печальника земли русской присутствует какое-то исключительно светлое упование на его (народа) мессианскую роль. Нужно было обладать пророческим даром, чтобы повернуть к крестьянской теме, заранее распознав несказанное слово русского труженика на земле. В Крестьянском цикле художник-пророк манифестирует что-то исключительно родное и, вместе с тем, экуменическое. Он изображает людей, выросших из земли и одновременно как бы пришедших с неба. Это — святые мученики, небожители, осваивающие землю, глобально-космические персонажи, атланты, поддерживающие небо.

Малевич делит всю живопись следующим образом:

- 1. античность и Возрождение, существующие для высшего слоя людей. Искусство для красоты;

- 2. передвижничество, искусство среднего слоя. Искусство пропаганды и обличения власти и быта;

- 3. крестьянское искусство. Искусство низшего сословия.

Русский художник рассматривает крестьянское живописание, высшим выражением которого является икона, как самое значимое, живое, распространённое, и которое никуда не надо «двигать».

И действительно, если первый вид художнического мастерства есть салонный и дворцовый покой, второй — движение, то третий — единство движения и покоя, всеобщая распространённость.

Супрематическое новаторство Малевича в искусстве по взрывности, влиянию на дальнейший ход культуры, по характеру перехода от земного к Небесному через ломку привычного, устоявшегося, по «безумности» и парадоксальности, свойственной только русскому гению, подобно неэвклидовой геометрии Лобачевского.

Весь Крестьянский цикл, независимо от дат написания, есть путь к картине «Крестьянин» («Косарь»), творится под знаком Крестьянина и может иметь общее название «Крестьянин». Картина «Крестьянин» имеет исключительную важность для искусства, которую трудно переоценить. Едва ли сам автор понимал ясно, чётко, категориально значение этой работы, которая является кульминативным моментом в его живописи и шедевром переходного Периода и к которой он пришёл интуитивно, но через глубокое страдание и подвиг души. «Крестьянин» — это ещё одна, и последняя, школа пред-Истории — эйдосизм. Это — платоновский эйдос, всеобщее, существующее в реальности. В фигуре крестьянина, застывшей в трагическом оцепенении, запрессована совокупность страданий и чаяний всего русского крестьянства. Перед нами не какой-либо конкретный человек с его переживаниями, не Иван Петрович, что живёт напротив Марьи Ивановны, а русский крестьянин вообще, с его болью и упованием.

Когда-то, отказавшись в живописи от целей идеологических и религиозных, от искусства «писания идей» и устремившись в «искусство самого писания», русский мастер иконографии переходного Периода создал великолепный, живой, исполненный чувств образ, главную икону социализма. Бесконечно важна религиозно-идеологическая роль этого образа в строительстве Нового. Неспроста так боятся этой работы и так её прячут передовики застоя.

Если в «Троице» Рублёва — ожидание Жертвы и первого пришествия Истины, то у Малевича — это Сама Жертва и ожидание второго пришествия Истины, окончательной победы над социальным злом.

Как и у Рублёва, в «Крестьянине», при внешней статичности, — внутреннее движение, только здесь оно достигло своего предельного накала и напряжения. Время как бы остановилось в томительном ожидании Нового, Вечного, Вневременного, которое ещё не наступило и уже началось. Орудие труда, которое крестьянин бодрственно и крепко сжимает в руке, воспринимается как оружие, как молниевидный клинок. Мирный труженик — он же и часовой, стоящий на боевом посту на передовой линии фронта, перед лицом коварного врага. Бесконечно уверенный в себе, прочно стоит он на земле и за землю. Перед нами гармония крайне противоположных моментов: напряжённость и упокоенность, взрыв и сдержанность, бунт и долготерпение, гнев и доброта, экспансивность и зажатость, глас вопиющего и безгласность, любовь и ненависть (к врагу вообще). Явно кроткий, пахарь исполнен неукротимой энергии — неукротимой для врага. Внутреннее звучание психологического стержня усилено металлическим фоном и свечением одежд, подобных рыцарским доспехам.

Главной целью техницизма в русской живописи было раскрестьянивание России = уничтожение принципа Народности в Ней; Малевич же, отражая дух времени, показал, что из внешне оболваненного крестьянина исходит свет неистребимой любви к земле, к сугубо русскому укладу жизни. Портрет крестьянина, сотворённый художником по образу и подобию Всеобщего Христианина, является символом крестьянской революции, переходом от первой конкретности ко Второй, от первого естества ко Второму. И если в «Троице» святого Рублёва более ЕСТЕСТВА, то у «Крестьянина» Малевича более ИСКУССТВА. Но именно потому, что это последний штрих в пред-Историческом искусстве, его конец, здесь менее искусства. Малевич достигает изящества, грациозности и величия; отталкиваясь от противоположного — обыденности, лаконичности и непритязательности. В этом проявляется его русский характер, в простоте своей не стремящийся к внешне-изящному и высокопарному, перед чем умиляется салонный вкус.

Если у Рублёва контрасты приглушены и полярности составляют не очень различенное Единство, то у Малевича противоположности (весомость и невесомость, живое и неживое, сталистость и воздушность...), будучи уравновешенными, предельно обозначены.

«Косарь» Малевича является красочным воплощением молитвы, ассоциирующейся со словами Евангелия: «Итак молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою» /Мф. 9:38/.

Художник-пророк привёл пред-Историческую живопись к мёртвой точке, с которой начинается Воскресение Новой Живописи, когда Всеобщий Человек не остаётся только всеобщим, но является Конкретным Человеком. Это — Новая Конкретность, Реальная Индивидуальность, в Которой светится Всеобщее, Родовое.

Малевич считал, что действительность является вторичной по отношению к живописной форме. Но он не знал Подлинной, Божественной Действительности, каковая во всём первична. Он полагал, что «не жизнь будет содержанием искусства, а искусство должно стать содержанием жизни, т.к. только при этом условии жизнь может быть прекрасна». С этим можно согласиться, добавив одно слово: вместо просто «искусство» — искусство Мышления. Прекрасна жизнь лишь тогда, когда её Содержанием является Логос.

Эстетические откровения великого русского художника являются негативным (крестным) основанием, существующим как вечное снятие в Искусстве Нового Реализма. Школа Малевича вечна, его искусство не есть мода. Творчество художника-новатора оказывает и во все времена будет оказывать влияние на живопись, ваяние, архитектуру, дизайн.

Художественные произведения всегда проигрывают в репродукциях, но особенно это касается работ Малевича, которые могут раскрываться в своём блеске и совершенстве только в оригиналах. После живого общения с его работами гаснут многие, даже знаменитые, полотна, не выдерживая критики со стороны формы, а именно: колористических и композиционных решений, адекватности воплощения замыслу.

Велика заслуга русского художника в качестве педагога и теоретика искусства, борющегося с эклектизмом, чётко различающего художественные системы и такие понятия как манера и манерничание, оригинальность и оригинальничание, красивое и красивенькое. Его кисть отличается предельной правдивостью, не сделавшей ни одного халтурного мазка, ибо художник писал только то, что глубоко пережил. Сколько искусство грешило и грешит театральностью, тем, что изображает непрочувствованное художником, и тем, что замысел художника не совпадает с действительностью! Малевич никогда не стал бы рассаживать костюмированных артистов, долженствующих передать то, от чего они сами далеки. Он по законам иконописи брал всё из себя, изображал себя, и это есть действительность — и не мимолётная, а целая эпоха, с которой полностью совпал русский демиург.

Эпоха Социализма — это шествие на Голгофу Духа Истины = Идеи, Её умирание. Быть правдивым художником этой эпохи — значит отразить безыдейное, но вместе с тем, это значит передать Идею Социализма — смерть Бога, смерть Коммунизма, которая предпосылается Его Воскресению.

Уходя от изображения Идеи, наш художник не ушёл от человечности, и его работы исполнены удивительного обаяния, особенно для тех, кто не спешит делать выводы, но терпеливо старается прислушаться к дыханию творческого гения замечательного мастера живописи. Картины этого мастера являются как бы лакмусовой бумагой, с помощью которой зритель проверяется на любовь к ближнему и смелость мысли.

Тематическая амплитуда Малевича поражает своим размахом от самого обыденного, будничного, до самого возвышенного, сказочного. Это, например, «Мозольный оператор в бане» и «Плащаница». Названные работы решены удивительно равновесно и — по долгом размышлении о творчестве художника в целом — вызывают умиление, первая — благодушное, вторая — благоговейное. Представляют ценность его разработки в экспрессионизме — промежуточном этапе искусства между импрессионизмом и кубизмом, очередном этапе разложения форм, посредством которого художник находит законы «искусства самого писания» и достижения выразительности. Эскизная лаконичность картины «Полотёры» выявляет нечто неожиданное — завершённость в решении поставленной задачи изобразить динамический вихрь и на редкость удивительное упоение трудом.

Чтобы достигнуть большей выразительности минимальными средствами, художник намеренно пользуется чертёжной проекцией египетского рисунка.

Сказочная яркость картин русского художника — не петушиная пестрота, не навязчивость, не выдумка, а мера, вкус, гармоническая быль.

Замечательным образом сказки, ставшей былью, является работа «Жницы», которую можно назвать праздником труда, хотя здесь праздник более относится к Природе, а труд — к человеку. Это полотно есть поиск той целостности, которая будет достигнута в картине «Крестьянин» («Косарь»). При удивительной равновесности колористической и композиционной, равновесие планов, т.е. удержание различных планов в едином плане, к чему всегда стремится художник, в «Жницах» достигается посредством опрокидывания закона воздушной перспективы, что несколько диссонирует с общей гармонией.

Автопортрет Малевича — это рождение лица из одежд супрематизма, его «загадочные портреты» есть идеальный поворот от эйдосизма к Новой фигуративности, к «Живым душам» крестьянской России ещё до их воплощений как Живых, Царственных Натур.

Малевича можно называть авангардистом в чистом смысле. Авангардизм, как известно, есть крайний отказ от сложившихся стереотипов, и если этот отказ не ради отказа, не ради оригинальничания, моды, субъективизма, а для отыскания подлинно нового, как это имеет место у Малевича, то такой авангард отвечает своему понятию до конца.

Малевич стоит в авангарде русского искусства, как Казачество в авангарде русского воинства.

Абсолютное начало живописи он застолбил своим «Белым квадратом». Ибо как в Логике началом является ничто, так и в живописи — «Белый квадрат» = абсолютная чистота. Искусство Зеро (ноль), появление которого обязано Малевичу, ходит вокруг чистого ничто, никогда не достигая его.

Русский художник идёт по линии разрушения форм не как экзистенциалист, а как пророк, который разрушает прежде всего себя, предаёт негации свою субъективность и в глубочайших страданиях открывает Объективное.

В пред-Истории критерием подлинности искусства является глубина страдания, которая имеет следующие принципиальные различия:

- 1) страдания на языческой почве (К.Васильев);

- 2) страдания на фарисейской почве (Рафаэль);

- З) саддукейские страдания (Дали (3 в 4), Глазунов);

- 4) Страсти Господни = Соборного Человека = Народа Мессии (Рублёв, Малевич).

Страсти Господни — это жесточайшее противоречие Любви к Божьему Миру и нелюбви к «миру сему». Но ненависть и полная негация «мира сего», осуществляемая с болью и состраданием к миру, к которому причисляет себя его отрицатель, не видящий Иного Мира и познавший только смерть Бога, без Его Воскресения, является собственно сверхчеловеческим страданием, вплотную подошедшим к Оправданию. Однако есть страдание сверхчеловека, связанное только со своей персоной, проникнутое злорадной, безжалостной ненавистью к «миру сему». Это — сугубо люциферианская, человеконенавистническая сфера (проявление садизма), главное отличие которой от собственно сверхчеловеческого страдания состоит в глумлении над «миром сим» без боли о нём, без сострадания к нему.

Садистское искусство делится на искусство обыкновенного и необыкновенного садизма, причём первое глумится над всем откровенно, второе — скрытно, втайне, выдавая на поверхность благие намерения, которыми выстилается дорога в ад.

Искусство необыкновенного садизма — это русский китч, беспримерный эклектизм коллажно-гиперреалистической продукции, чёрная магия, спрятанная под светоносные ризы ангела света, ИСКУСство для поверхностного мышления.

Русский китч, с его языческим, фарисейским и люциферианским страданием — самое ложное, коварное, своекорыстное, паразитирующее на эстетических достижениях светлых потенций Народа, его лучших языческих и религиозных традиций, искусство. Опираясь на тёмную стихию масс, утративших чувство Народности, это псевдовозрожденческое искусство окончательно дезориентирует и развращает их. В отличие от Модерна Малевича, который честен и в котором заключено глубочайшее страдание без темы страдания, русский китч нечестен и скрывает за благородной темой, за внешним смыслом безвкусицу, собственную пустоту, бездуховность. Это скоропалительное, кроваво-огненное и конфетно-этикеточное искусство зовёт Истину сойти с креста, пытается реставрировать викинго-варяжско-поповско-централистскую Русь. Но броскость впечатления и колдовские чары русского китча распадаются перед Духом Истины, обнажая псевдо-Народность, декоративно-плакатную однодневность, отсутствие профессионализма и подлинной выстраданности, тривиальность романтики и банальность символики, театральность жестов и фотографическую позировку, претенциозную загадочность и слащавую, рассчитанную на детское восприятие, красочность.

Если Малевич проливает кровь в себе, служители ширпотребного искусства, пребывая в роскоши, любят лить чужую кровь[4].

Стремление создать единую систему всегда ведёт к террору, но Малевич обращает этот террор против себя, тогда как русский китч под видом демократии служит престолу князя «мира сего», создаёт развлекалочки для потребительской публики и ввергает трудовой народ в болото низких инстинктов и безысходного рабства.

История не знает случаев, чтобы подлинных пророков не осмеивали, не заушали, не гнали и не распинали те, кто ратует за продление и укрепление «мира сего», в котором Малевичу негде приклонить голову, и он для обыкновенного фашизма становится «красной заразой», а для необыкновенного фашизма — «буржуазным пособником».

Творчество Малевича — это великая правда жизни, глубочайшая Народность, в которой снят высочайший профессионализм. Апокалиптически настроенный художник категорически не нравится шарлатанам, приспособленцам и авантюристам в искусстве, мастерам однодневок и политическим лизоблюдам. Простолюдину-обывателю также не подходит особенность его эстетики, но он не замечает, что сам не подходит к эстетике вообще.

«Беспредметная живопись» Малевича, как и Кандинского, — это приближение к музыке посредством чисто живописных настроений. Но у Малевича, кроме того, имеет место органический сплав пылкого колорита и величественно-строгих, весьма подвижных скульптурных форм, лишённых (как и положено ваянию) акцидентальных подробностей.

В картинах Кандинского чувствуется женская эмоциональность, в живописных работах Малевича — мужественная логичность. Если Кандинский — это только экспрессивное переживание, то Малевич — это и строительство, если первый — это хаос бытия, то второй — космос. У Кандинского имеет место простое живописно-музыкальное переложение народного искусства икон, лубков, колористическую и композиционную гармонию которого он очень глубоко прочувствовал, у Малевича же — адекватность с внутренней сущностью народного искусства при самостоятельной жизни линии, формы и цвета, их собственной выразительности. Работы Кандинского будничны, грязноваты, часто передают одно простое чувство посредством сложной коллизии, что гораздо проще решает концептуализм. Апокалипсис Кандинского безысходен. Малевич праздничен, чист и ярок, его мастерство поражает гармонией формы и содержания, его апокалипсис исполнен Оптимизма. И если его отдельные работы мрачны («Красная Голгофа, затмившая Солнце Жизни»), то в целом он пронизан светом.

Кандинский в своей эстетической теории вывел три долженствования:

- 1. каждый художник, как творец, должен выразить то,

что свойственно ему (индивидуальный элемент),

- 2. каждый художник, как дитя своей эпохи, должен выразить то,

что присуще этой эпохе,

- 3. каждый художник, как служитель искусства, должен давать то,

что свойственно искусству вообще.

Чем больше «сегодняшнее» произведение искусства имеет от первых двух элементов, тем легче, разумеется, оно найдёт доступ к душе современника. Чем больше наличие третьего элемента в современном произведении искусства, тем сильнее он заглушает первые два и этим самым делает трудным доступ к душе современников. Поэтому иной раз должны миновать столетия, прежде чем звучание третьего элемента достигнет души человека.

Таким образом, перевес этого третьего элемента в художественном произведении является признаком его величия и величия художника.

Все три «элемента»[5], упомянутые Кандинским, в полной мере присутствуют в творчестве Малевича — великого русского художника.

Только того можно назвать человеком большой души, ничего общего не имеющего с обывательщиной, конформизмом, кто всецело отдаётся идее построения Нового Мира. Таков Малевич. Его картины живут ощущением Возвышенного, Непреходящего, Вечного и, вместе с тем, столь Желанного, Дорогого и Доступного. Правда, устремление художника к Нездешнему и Близкому Совершенству не связано с Его Содержанием, но форма, рождённая кистью живописца, столь Совершенна, что оказывается на пороге Абсолютного Содержания. Трудно утверждать, что человек у Малевича является безжизненным, безличным манекеном — напротив, его герои преимущественно исполнены торжественности, многозначительности и большой жизненной Силы. Они, как всё возвышенное, лишены тривиального жизнеподобия, бытовизма, акцидентального реализма, освободившись от которого русский художник подошёл к тому рубежу в живописи, с которого начинается Субстанциальный Реализм.

Бурное время революционных потрясений, время стремительно развивающихся и сменяющих друг друга событий, время, которое само оказалось преходящим, отражено Малевичем непреходящим Образом. Это объясняется тем, что мастер новаторской кисти не претендовал на репортажную точность, не служил конъюнктуре. Его энтузиазм является вечносущим, т.к. не основывается на злобе дня, на утопических лозунгах и декларациях, а имеет своим Источником Вечное Добро. Живописец глобальной значимости не пробавлялся мелкими победами и радостями страны, а жил грядущей Победой, торжество Которой неизбывно.

Как ветхозаветные пророки в религии, Малевич проходит в искусстве путь низведения «мира сего» (за который так цепляются ненавистники революционного, апокалиптического творчества) до НИЧТО. Художник не дошёл до видения Конкретного Бога, и Творец для него — только абстрактное, беспредметное Начало. На Малевиче заканчивается феноменология Духа в живописи, после чего в ней открывается Путь Бого-Человеческого Творчества.

Величайшим заблуждением или намеренной попыткой ограбления русского искусства является отождествление творчества Малевича с еврейским модернизмом. Еврейский модернизм тоже безнатурная живопись, «вынутая» из себя, но «из себя» субъективного, не имеющего отношения к народной жизни. Мастерство же Малевича — это выворачивание себя Объективного, изображение Того Внутреннего, Который со-ответствует подлинно Русскому = Всеобщему Принципу Народности.

Стилизованные, доведённые до голого геометризма и символики фигуры Малевича, чудодейственным образом оживают, постоянно наполняются содержанием. Как в Науке Логики отсутствует образность (представление), так и геометризм Малевича является безóбразным (а поэтому — безобрáзным для обывательского сознания). Однако его абстракции беспредельно ёмки не только для чисто художественных формул, но и для чувств. И если Наука Логики по отношению к культуре Мышления остаётся бесстрастной анатомией Мысли, то крестьянский цикл Малевича — это не анатомия и геометрия рисунка, которые мертвы сами по себе, а живо-писание. Такое творчество можно было бы назвать страстной геометрией, или чувственной логикой стилизованных колористических фигур.

У Малевича преобладает крестообразная фигура, потому что художник-страстотерпец застрял на кресте — историческом символе Земли. Переход к Метаистории — это снятие Прометея живописи с креста и снятие самого креста в символе Вечности ( ![]() ).

).

Малевич — всегда Настоящее, он прочно вошёл в Настоящее Искусство счастливых поколений, т.к. достиг его эйдосического Идеала. Многие разработки великого русского художника останутся навечно в качестве средства в Целевых установках эстетического освоения мира.

P.S.

Русофобы и подпавшие под их влияние культуртрегеры охаивают русскую культуру и её служителей. Что касается Малевича, то ошельмовать его проще всего по той причине, что творчество этого мастера не переваривается так называемым здравым смыслом.

Как в философии есть мышление о мире, а есть мышление мышления (система логических категорий), так точно есть искусство, изображающее мир, а есть искусство искусства, его лаборатория.

Статьи ВладиМира об искусстве:

- "Троица" Андрея Рублёва

- Демиург эстетической революции

- Непонятый Малевич

- Вадим Сидур

- Раушенберг

- Станьте как дети

сноски

- ↑ С той стороны, что это — ЗАКОНЫ пространственные, они — вне пространства, с той стороны, что это — законы ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ, они — в пространстве.

- ↑ Исчерпываются не формы, которые бесконечны, а форма искусства вообще, её законы. (Содержание искусства есть истинная бесконечность.)

- ↑ Плоть, мясо (англ.).

- ↑ У сатаны есть свои мученики, но их мучения нечто внешнее, не добро-вольное.

- ↑ В философской транскрипции:

1) субъективный момент в искусстве,

2) объективный, или социальный,

3) Всеобщая Идея Искусства.

| Собор Святой Руси |